|

|

| 「和風」原論 |

|

3 「人間主義」という袋小路

○「罪と負い目」の起源を嗅ぎつけたニーチェ

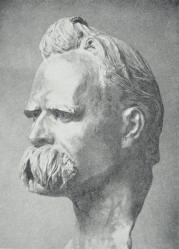

マルクスとは立場が違うものの、西欧のキリスト教的価値観に対して徹底的な批判を加えた人物が、一九世紀に現れました。「デカンチェ」の最後の人、ニーチェ(一八四四〜一九〇〇年)です。「神は死んだ」の言葉で知られるドイツの哲学者です。

彼は、ユダヤ・キリスト教的道徳を奴隷道徳と批判し、さらにプラトンの二元論も批判し、プラトン以前の古代ギリシャ哲学への回帰を打ちだし、「超人」の哲学を説きました。

では彼は、自称するように西欧近代的思考を乗り越えたといえるのでしょうか。いったい西欧人が西欧的近代を根底から批判することは可能なのでしょうか。 では彼は、自称するように西欧近代的思考を乗り越えたといえるのでしょうか。いったい西欧人が西欧的近代を根底から批判することは可能なのでしょうか。

すでに触れたように、イデア論を打ちだしたのは古代ギリシャのプラトンです。現実の世界はたえず変化し定まらないものだが、イデアは永遠で変わらない。それこそが真の実在であり、「真理」である。逆にこの世は仮象であり、真理の模造にすぎない、とプラトンは考えました。

ニーチェはこれを真っ向から批判します。プラトンがいうような「真理」「イデア」なんて実在しない、それは人間の頭の中で考えだされたものにすぎない、と一蹴しました。「真理」や「もの自体」(カント)、「客観」など、まったく存在しない、いかがわしいものにすぎない、と。それはむしろこの世に生きる人間が生みだした幻影だ、と考え方を逆転させます。価値は天上(神やイデアの世界)から地上へ降りてくるのではない、現に生きる人びとが「解釈したもの」にすぎない。すべては「解釈」にすぎない、と断言しました。神なんて存在しない、人間の弱さが神をつくりだしたのにすぎない、そう彼はとらえ、視点と価値観をひっくり返したのです。

ニーチェは鋭い嗅覚で、キリスト教的な教えを奴隷道徳と断じました。禁欲主義的な道徳は、弱い人間の忍従的心情が生みだした復讐の観念にほかならない。人間の弱さである嫉妬や恨みが憎悪を募らせて、道徳を説いているのにすぎない。自分が弱い存在だからこそ、自己防衛のために隣人愛を説く。「右の頬を叩かれたら、左の頬を差し出せ」など、じつに卑屈な戒めではないか。「貧しい者」「病める者」「悩む者」こそ幸いだと説くキリスト教的道徳は、富と力をもっている強い者への「ひがみ」、「ねたみ」、怨念(ルサンチマン)から生まれたものだ。このように、ニーチェは断じました。

さらに、「負い目」やキリスト教の「原罪」の起源を、彼は問います。

「負い目」や「良心のやましさ」は「重い病気」だ、と彼はいいます。本能を健康的に外に向けて発散できずに内側に折れ曲がったとき、「良心のやましさ」が生まれるというのです。人は敵意や、残忍、迫害や破壊の悦びといった本能をもっているのに、それをまっとうに外に向けられず、方向が内面に折れ曲がったとき、「良心のやましさ」が生まれる、と(「道徳の系譜」)。自虐への意志こそがキリスト教的禁欲主義を生み出した、というのです。

なぜ人間は神をつくりだすのか。

彼は次のように考えます。ある共同体が祖先の威力にたいして恐怖や負債を感じる意識が大きくなるほど、祖先の姿が神的な不気味さや不可思議さを増大させる。それが一個の神へと収斂されるというのです。神の起源は、人びとの恐怖が動機だ。「恐怖」心こそ神を生みだし、神への負い目(負債)を抱かせるようになる。こうして罪の観念が生まれ、自分の存在自体にやましさを覚える、それが奴隷的なキリスト教道徳を生む、と批判するのです。

しかもキリスト教では、人間の罪(負債)をイエスが自ら犠牲となって弁済をしてくれた、罪を赦してくれた。罪深く呪われるべき人間を、神自身が犠牲となって贖罪するというのがキリスト教の構造です。人間の罪はそうして贖わる。見方を変えれば、イエスが自ら犠牲となったことによって、人間は逃れようのない負い目(負債)をさらに背負わされたことになります。

こうしてニーチェは、キリスト教的道徳を「僧侶的」とし、高貴で貴族的な精神を対置しました。それが「超人」です。奴隷道徳的な負い目などものともしない貴族的精神の提唱です。

たしかに罪の起源を「負債」に求めたのは鋭い分析です。負債の感覚が大きくなるほど、神的な威力を心に増大させ、神という観念が生まれ、「原罪」の観念も生まれたと辿るのは、なかなかみごとです。

○「負い目」を債権債務に還元

ニーチェはこうして神と人間の関係を、地上の現実の人間関係に引き下ろしました。神への「負い目」は、現実の社会での債権債務の関係から生まれた幻影にすぎない、と世界観を逆転させたつもりになりました。人間が抱く神への負い目を根っこから解体せんとしました。

けれどもほんとうに、西欧的な思考をひっくりかえすことができたといえるのでしょうか。

「良心のやましさ」は力のない人間、弱い人間が、本来なら外に向けて発散させればよいものを、内側に向けて生まれるものだ、ニーチェは断じています。つまり彼の言う強い人間、高貴な人間は外側に向けて力を発揮するが、弱い人間はそれができずに内側に折れ曲がる、それが「良心のやましさ」だとみる。

ニーチェの限界は、人間社会における債権債務関係よりもっと深く降りることができなかったことです。神への負い目を放逐したものの、人間存在が根底で背負っている「負い目」に迫れませんでした。

そもそも根底的な「負い目」は、ニーチェのいう「弱者」の心情(ルサンチマン)から生まれるものではない。「強者」「弱者」に関係なく、人間が生まれ、生きていることから負い目(「かたじけない」心情)が湧かざるをえないのです。人間が自然や大地に依存しているところから「かたじけない」心情(負い目)が喚起されます。「負い目」「やましさ」の根拠を、人間の強さや弱さの有無に求めるのは、じつに西欧近代の人間絶対主義的な発想の域を出ません。

彼は人間が自然に生かされているという根源的な依存(負い目)には目もくれませんでした。そんなものをみているのは、弱者にすぎない、と。

しかし、基本的な負い目は、ニーチェのいうような、人と人の間の関係ではなく、人がそもそも生誕し、存続できている(いのちのつながり)という前提(贈与性)に求められるのです。その上で、人間社会でさまざまな債権債務が生まれるのにすぎません。私たちの存在自体が根底で「負い目」的でしかありえない。

結局ニーチェも、近代的「主観」(デカルト)を「意志」や「欲望」にシフトさせただけで、近代的思考の枠組みを前提にしていることに変わりありません。

○意志の「歯ぎしり」と「肯定」

もちろんニーチェも人間が被る運命を深くとらえていました。

たとえば、過去について取りもどしたり、変えたりすることはできない。私たちは生きているかぎり、さまざまな不幸や不運を被ります。痛手を受けます。そして過去に受けた不幸や不運、痛手を引きずってしまう。ニーチェは、ここから奴隷的根性は復讐に転じる、といいます。人は、今抱える苦しみが、過去に何か悪いことを行ったから罰が与えられたのだ、と思いこむ。苦悩を今抱えているのは、自業自得なのだ、と。復讐心が働くのは、人間が過去に遡って意欲をおよぼすことができない悩みをもっているからだ、とニーチェはみます。

たしかに彼がいうように、過去(「そうであった」こと)にたいして、私たちの「意志は無力」です。とりかえしがつきません。過ぎ去ったことは、もはやどうすることもできません。

『そうであった』――これが意志の切歯扼腕であり、このうえもない孤独のうちの悲しみであり、――過去のいっさいにたいして怒っている傍観者である。

(『ツァラトゥストラ』手塚富雄訳)

過去(「そうであった」こと)に対するとき、意志は憂い、悶える。過去のことはどんなにもがいても、もはやとりかえしがつかないからです。これを彼は「意志の切歯扼腕」(意志の歯ぎしり)と表現しました。

すると弱い人は、そこで蠢く復讐心を自分や他人にたいして発揮することになります。今あることに不満を吐き、復讐する者になります。「かつてそうであったこと」に敵意を剥き出しにして復讐に転じる。それが、法や道徳、宗教的教えの言葉となって吐き出される。それは「過去へさかのぼって意欲をおよぼすことができない」歯ぎしりの表現にすぎないのだ、とニーチェはいうのです。復讐心に充ちた意志の折れ曲がりが批判されます。

では、どうすればよいのか。ニーチェは、過去のこと、過去にそうであったことを、今の自分が欲しているし、またこれからも欲するであろうと、強く意志することが大切だ、と説くのです。「過去に存在したものたちを救済し、いっさいの『そうであった』を『わたしはそう欲したのだ』に造り変えること――これこそはじめて救済の名にあたいしよう」と。要するに、めそめそして恨み辛みを募らせるのではなく、たとえどんな過去であろうと、それを自分が欲していたのだし、欲し続けるだろうと、意志で覚悟することの大切さを訴えるのです。こういう意志こそ「力への意志」である、とニーチェは語ります。 では、どうすればよいのか。ニーチェは、過去のこと、過去にそうであったことを、今の自分が欲しているし、またこれからも欲するであろうと、強く意志することが大切だ、と説くのです。「過去に存在したものたちを救済し、いっさいの『そうであった』を『わたしはそう欲したのだ』に造り変えること――これこそはじめて救済の名にあたいしよう」と。要するに、めそめそして恨み辛みを募らせるのではなく、たとえどんな過去であろうと、それを自分が欲していたのだし、欲し続けるだろうと、意志で覚悟することの大切さを訴えるのです。こういう意志こそ「力への意志」である、とニーチェは語ります。

たしかに彼がいうように、恨み辛みで過去を振り返るだけなのは、情けないことです。自分の思いのままにできない過去を振り返るとき、「意志の歯ぎしり」が生まれるのは、近代の人間(主観)の業にすぎない。人間は「運命」を前向きに受けとめるべき、と彼が強調するのはよくわかります。

しかしニーチェが、意志ですべてを肯定しようとするのもまた、近代的主観の領域を出るものではありません。いや、さらに強力に意志(主観)で世界を覆わんとすることです。

「力への意志」の主体は「超人」です。このとき、人間という存在が自然に依存している「負い目」は、「弱い者」、奴隷の心情とひとくくりにされ、葬りさられてしまいます。「負い目」は、弱者の心情、ルサンチマンの元凶と蹴散らされている。世界すべてを人間の「意志」で覆い尽くそうとする。「かたじけない」構造をみごとに捨象しました。

〇ニーチェを持ち上げてきた現代の病い

「いっさいの『そうであった』を『わたしはそう欲した』に造り変えること」こそ「救済」の名に値するとニーチェはいいますが、生まれてきたことを「欲した」と語ることは許されても、意志が自分を生んだわけではない。意志によって過去を肯定するのも、意志という「主観」で世界を覆わんとする近代的思考そのものです。ニーチェは「意志は解放者である」といいます。それは、(過去も含む)すべてを「欲望」しなければすまない、意志の形而上学にすぎない。

彼はヨーロッパの形而上学(哲学)、キリスト教的精神を徹底して批判した哲学者と評価されますが、西欧的思考を極めた近代主義者であり、「かたじけなさに涙こぼるる」という心情を受けとめるのとは対極に位置しました。彼の思想が二〇世紀の哲学者たちの間で人気を博したところに、西欧の現代思想の病いの深さがうかがえます。

(2016.2.17)

(c) M.Toyoda All Rights Reserved

|

|