|

|

| �u�a���v���_ |

|

6�@�a���̗��Ƃ���

6-4 �ԊO��

�@���̏f������ �� |

�Z���_�����w�ɐi�f��

�@���̏f�������܂ꂽ�̂́A����ܔN�B�吳���珺�a�ɕς��O�N�̂��Ƃł��B���l�Z��o���̖����q�ł����B

�@�ꎞ�͉H�U�肪�悩�����Ƃ́A�ނ��c���̂���ɂ͖v���B�q�ǂ��̂���A���A�����ĕꂪ��������A�Z�o�����Ɉ�Ă��܂����B �@�ꎞ�͉H�U�肪�悩�����Ƃ́A�ނ��c���̂���ɂ͖v���B�q�ǂ��̂���A���A�����ĕꂪ��������A�Z�o�����Ɉ�Ă��܂����B

�@�̂��ォ�������̂́u�w�ƗD�G�v�ŁA�������̌����֏钆�w�Z�ł́u���w�̃z�[�v�v�ł����B

�@�Y�a�����w�Z����ɂ́A��N���̏I���ɂ́A�X���[�^�[�w���_�����w����x�������ŋ��F�Ɠ�l�ŗ֓ǂ��A��S�y�[�W��ǂݐi�߂Ă��܂��B���̖{�́A�����A�Ȋw�n�w���ł͑�w���o�Č������ɓ����Ă��琔�����W�܂�֓ǂ��Ĉ�N�͂�����Ƃ���ꂽ��发�ł��B

�@�܂�Ȃ����t�̎��Ƃł́A��g���ɂ���������J���A�ꎞ�Ԃ̂������ɕS�y�[�W�O��ǂނقǂŁA�N���X���Ӗڂ̓I�������Ƃ����Ă��܂��B

�@�Y���O�N�ɓ���ƁA�w�k�����ő�{�ɂ��闤�R�����H����{���쏊�ɍs�����ƂɂȂ�A�����܂ŎO�����ʂ��܂����B�f���͕����̃X�y�N�g������ɂ͔z�����ꂽ���̂́A�l�����]��ŁA��T�Ԃ̔����قǂ͎����Ԃ̖h�@��ɋ��o����܂����B

�@���傤�ǂ��̂���A���N�̑�w�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����\����܂��B�ߋ������N�̊e�Z���тō��Z�ʂɊe��w�ɓ���l������߂��A���\���œ��w�҂�I�肷�邱�ƂɂȂ����B�����̎��ɂƂ��đ傫�Ȃł����Ƃł����B���]�Ȑ܂�����A�f���͓������ł͂Ȃ����k���̕����Ɋ菑��ύX���܂����B

�@���l�l�N�㌎�@�Y�a�����w�Z���ȍb�ނ𑲋Ƃ��A�����A���k�鍑��w���w�������w�Ȃɓ��w�B

�@���̍L����Ȃ̉��h���ɓ���܂����B���h��A�ꃕ���l�\�~�̂Ƃ���ł����B���̌�͑�w�ɋ߂����H�ɖʂ������Ɠ�K�A����ɏ����l�̓X�Ɉڂ��Ă��܂��B

�@���̂���ނ́A�}�b�N�X�E�v�����N�̗ʎq�͊w�A�d�q���ۂ̗ʎq�_�I�����A�}�b�N�X�E�F����{���c�}���̓��v�̗���A�|�[���E�f�B���b�N�̗ʎq�I�ȍl�������c�c�킽���ɂ͂����ς�킩��Ȃ������w�̐��E�ɂ��Ċw�F�����Ƌc�_�����킵�Ă����Ƃ����܂��B�����ɖ߂�ƁA���_�����w�҃f�B���b�N����S�ɓǂ�ł��܂����B �@���̂���ނ́A�}�b�N�X�E�v�����N�̗ʎq�͊w�A�d�q���ۂ̗ʎq�_�I�����A�}�b�N�X�E�F����{���c�}���̓��v�̗���A�|�[���E�f�B���b�N�̗ʎq�I�ȍl�������c�c�킽���ɂ͂����ς�킩��Ȃ������w�̐��E�ɂ��Ċw�F�����Ƌc�_�����킵�Ă����Ƃ����܂��B�����ɖ߂�ƁA���_�����w�҃f�B���b�N����S�ɓǂ�ł��܂����B

�@�u���͖L�c�̌���������B�L�c�ȑO�̕����ƁA�L�c�Ȍ�̕�����ʕ��ɂ��Ă݂���v�Ǝ��͂ɘR�炵�Ă����Ɠ`�����Ă��܂��B�������t����ɒN�������������Ȍ֑�Ȗ��ɂ����Ȃ������̂�������܂��A���͂ɂ�������҂����邾���̋P��������Ă����悤�ł��B

�@���l�ܔN������Z���A���s�X�͑����̕ČR�@�̔����ɑ����A�s�X�n�͏Ă��쌴�ƂȂ�B��P�̂��������̓��̔ӁA�f���͐e�F�̉��h�ɂ��܂����B���̂����Ɉ�x�x���x�o���������ƂȂ����̂ŁA�Q�Ă��܂������A�[�鍌���ɖڂ��o�܂��ƁA�����̒��͐^���ԂƂȂ��Ă��Ă����B�f���͂����ɉ��h�̖h�ɓ���A���܂������A���҂͐疼���܂����B

�@�����A�I����}���܂����A���̋�P�ő�w�������ւ�Ȕ�Q�ɑ����A�f�������菊�Ƃ��Ă���������������ŁB�����w�̍Ő�[���������q�j�̌��������{�ł͋֎~����邱�ƂɂȂ�A���̌������߂����Ă����f���̗��_����������ł��������A�z���ł��܂���B

�Z���s�w�h�̃A�W�e�[�V����

�@�펞���̏f���́A�����w�A���w�̏��̂ق��A���w����N�w�������Ȃ�ǂ�ł��܂����B �@�펞���̏f���́A�����w�A���w�̏��̂ق��A���w����N�w�������Ȃ�ǂ�ł��܂����B

�@���̒��ɁA��̖��c���\�Y�̖{���������̂ł��B���c�́A���s�̑�w�u�t��ނ��A�Y�a���Z�̋����Ƃ��ĕ��C���Ă��܂����B���l�l�N�̂��ƁB����Ȃ��ƂŁA�ނ̒����ɐڂ���@��������̂ł��傤�B���̂����̈���͂��Ȃ�ǂ݂����Ƃ��M����{�ł����B�����炭�w���{���_�Ɛ��E���_�x�������Ǝv���܂��B�����Ⴂ���A�f���̑����̒�����݂������̂ł����A�c�O�Ȃ��Ƃɓ�Z�N�߂��O�ɏĎ����Ă��܂��܂����B

�@���̏��̎�|�́A������ᔻ���āu�ߑ�̏I���v�Ȃǂ�搂��A�����I�Ȑ��_�̂��ƍ���̑��𐢊E�I�Ȏg�����������Đ��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��A���c�����Y�I��b���͂��ߌ×��̓N�w�҂�N�w�I�������U��߂Čە�������̂ł����B

�@���̖{�ɂ́A�f���̎�ŖT����������A�]���ɂ��܂��܂ȃR�����g���L����Ă��܂����B�ǂ��炩�Ƃ����A�^��`�ł���A�e�Ղɍm����������シ��l�q�����������ɉM������̂ł����B

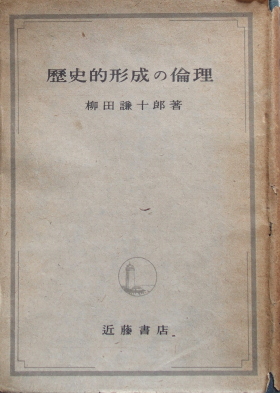

�@��������A�f�������L���Ă������c�̐�O�̖{�������茳�Ɏc����Ă��܂��B���l�O�N�ɏo�ł��ꂽ�w���j�I�`���̗ϗ��x�ł��B

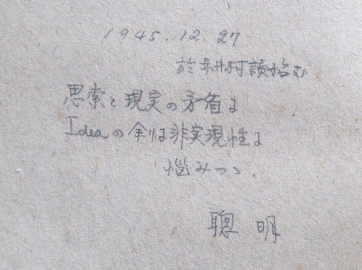

�@�\�����J���ƌ��Ԃ��ɁA�u1945.12.27�v�̓��t�����M��������Ă��܂��B

�@�s�풼��A��R���钆�A����ł��풆�ɓǂ��c�̕ʂ̏��ɐڂ����̂ł��傤�B���Ԃ��ɂ́u�v���ƌ����̖����v�uIdea�̗]��Ȕ�������v�Ɣނ������������������܂��B�������݂͓�܃y�[�W���炢�܂łŁA���̂��Ƃɂ͂���܂���B

�@�펞���ɏo���ꂽ���c���\�Y�̂��̖{����A�������̃t���[�Y�����p���Ă݂܂��B

���̓����I���ƂƂ͂ނ��낻�̋��Ղȓ����I�G�l���M�[�ɂ�Ă����܂ł��������̍��Ƃ̗��j�I�`���̂��߂ɐ�Ђʂ����Ƃ̂ł��鎩��I���Ƃ����ӂ̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���݂̕��������T�������������ēG�̌R��ɉ���Ƃ��ӂ₤�ȓ��u�̔���ȍ����ɂ�Č`������鍑�ƂłȂ��āA�썑�̂��߂ɂ͂��̍Ō�̈ꕺ�̌������ӂ܂Ő�Ђʂ�����₤�ȋ��ՂȈӗ͂ɂ݂������Ƃł���̂łȂ���Ȃ�ʁB

���Ƒ��͓I�ȉ�X�̗��j�I�����ɂƂč����̋}���Ƃ���Ƃ���͍����̂��ׂĂ���S��̂ƂȂĂ��̓����I�����ɏ����A���ȑ����ƁE���Ƒ����ȂƂ��ČN���̂��߂ɂ��̑S����������邱�Ƃɑ����邱�Ƃ͂��ӂ܂ł��Ȃ��c�c�B

�������͐��̊����̔@���͌��ǂ̂Ƃ��덑���̓����̖͂��ɋA������A�c�c�B

���h�F�Ƃ��Ă̐��E�l�ނɊe���̙|���߂�₤�Ȏg�������������I���Ƃ͂܂������I�ɐ��E�̒ꂩ����ꂳ�ꂽ���E�j�I���ƂƂ��Ĉꑦ���E������I�ɑ��Ƒ��݊W�ɗ��Ƃ���̎���I���Ƃł���̂łȂ��Ă͂Ȃ�ʁB

���������{�l�������������̗��j�I�n���̐�[�Ƃ��Đ��m�̕��������̍��q���璴��������₤�Ȑ��E�w���I�����ł���Ƃ��ӂ��Ƃ́A���̂��т̑S�����̐�����q����ꓬ��}��Ƃ��邱�Ƃɂ�Ă̂ݓ��邱�Ƃ̂ł��������I���o�ł���B

�����哌���푈�Ƃ��Ӌꓬ�̎������Ȃ����Ȃ�Γ��{�l�͓��{�l�����E�j�I�ɂ����Ȃ�g�����������ł��邩���i�v�Ɏ��o������̋@��������ƂȂ����ďI��˂Ȃ�Ȃ��������m��Ȃ��B

���{�̌R�l�͐�ɂ̂���ŖC�ɂ��߂Ȃ͂��͂�_������������Ƃ��ӂ������C������ł��炤�B�܂��Ƃɂ����ɂƂđc���������_�ł���A�c���̂��߂Ɉꖽ������邱�Ƃ͑������Ȃ̍ł������@���I�v�����݂������ƂɊO�Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@�S�҂��̂悤�Ȍ������A�W�e�[�V�����Ƃ������ׂ����t���A�˂��Ă���B�哌���푈�������E�j�I�g���������{���������o��[�߂��D�̋@��ł���A�K���������炷�����͂����߁A�Ō�̍Ō�̌��������܂œ���˂Ȃ�Ȃ��A�Ɛ������Ă��܂��B

�@���Ȃ݂ɂ��̏��̂͂������ɂ́A��������܂��B�u�ϗ��w�͂����̗��j�I�����̓����I���o�̊w�Ƃ��č��Ƃ̗��j�I�`���Ƃ��Ӑ��i�������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�B

�@�s�풼��ɁA���̂悤�ȃt���[�Y�����ԏ��ɁA�f���͋�a�ȋ��������������Ȃ������͂��ł��B

�Z�N�w�҂́u�]���v�@���Ǝ�`����u�B���_�v��

�@���ɂȂ�ƈ�]�A���c�̗ϗ��w�͎j�I�B���_�ɂ���āu������H�N�w�v�Ƃ��ė��t�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�m���l�݂̂Ȃ炸�A�����ƊE�l��u���Ɓv�i���\�������̐l�j���u�ϗ��v��u�����v�𐺍��ɋ��ԂƂ��A�����ނ˂��������ނ��̂��̂��A������ӂ₯�������㕨�ɂ����܂���B

�@��c�Y���́A���c�́u���Ƃ݂̂��B�ꖳ��̕��ՓI���݂ł���A���̂��߂ɌX�̐������̂Ă邱�Ƃ����Վ����̂�����̎�i�ł���Ƃ������v�ɂ�������悤�ɂ��Đ��ɉ�����Ă��܂��B

�@�f���͕����w���U���Ă������炩�A���邢�͕a��ł��������炩�A��c�̂悤�ɐ��ɋ��o����邱�Ƃ͂Ȃ��������̂́A�푈�Ƃǂ����������ׂ����[���Y�݂Ȃ���A���c�̒���ɐڂ��Ă����̂ł��B

�@���̂悤�ɖ��c���\�Y�́A�펞���͉�c�Y���⎄�̏f���A�����đ����̊w����������Ɍ����킹��v�z�I�s�i�Ȃ�t�łĂ����̂ł����A�s����}����Ɛ��c�N�w��������A�B���_�i�����m��`�j�ɓ]�����āA�u�}���N�X��`�v�����}�h�̍s�i�Ȃ����炩�ɑt�ł�悤�ɕς�����̂ł��B

�@���c�ɂƂ��Ắu���ՓI���݁v�́A��O�͏@���I�u���Ɓv�ł���A���ɂȂ�ƗB���_�i�����m��`�j�A�j�I�B���_�Ƃ����u�Ȋw�I�^���v�i�Ƃ����M�j�Ɋ�Â��u�q���[�}�j�Y���v�ɂ���ւ���������ł��B

�@�Ƃ���ʼn�c�Y���́A����ł����c���\�Y�́u�܂��܂��v�Ƃ����܂��B�ϐ߁E�]���̕\�����点���A�B���͌ЂƂ��Ă��̊Ԃɂ��u���a�^���v��i����`�̃{�X�ɍ��ɂ����܂肩�����Ă���y����������ł��B

�@�v�z���ς��A�v�z��ς��邱�Ƃ́A�N�ɂł����肦�܂��B

�@�������c���\�Y�̏ꍇ�A�c�O�Ȃ��猈���ĖL���Ƃ͂������������ӔC�ȓ]���i�]���j�ŁA���̋O�Ղ͓��{�ߑ�̂ЂƂ̏ے��Ƃ����܂��B

�@�}���ȋߑ㉻�̒��ŁA�����I������v���ɋ^��������A�Ȃ�Ƃ�����ɑR����N�w�A�v�z�̊m�����߂����B���c�����Y�̊i�������̑�\�ł��B���c�����Y�Əo��A���̉e�����A���c�͎t��范�z�ɁA���{�u���Ƃ݂̂��B�ꖳ��̕��ՓI���݁v�ł���A�X�l�͂����ɖ����̂Ă�ׂ��A�Ɨ@���悤�Ș_���ɍs�����B �@�}���ȋߑ㉻�̒��ŁA�����I������v���ɋ^��������A�Ȃ�Ƃ�����ɑR����N�w�A�v�z�̊m�����߂����B���c�����Y�̊i�������̑�\�ł��B���c�����Y�Əo��A���̉e�����A���c�͎t��范�z�ɁA���{�u���Ƃ݂̂��B�ꖳ��̕��ՓI���݁v�ł���A�X�l�͂����ɖ����̂Ă�ׂ��A�Ɨ@���悤�Ș_���ɍs�����B

�@�Ƃ��낪���͈�]���A��O�̎����̘_�́u���I�Ȑ��_��`��_���`�v�ɂ����Ȃ������B����́u�ϔO�_�v�������B���S���āA���i���j�́u�B���_�v�҂ƂȂ����A�Ɛ錾���܂��B

�@�u�ϔO�v�ɑ���u�����i���m�j�v���܂肠���ėB���j�ρi�u�}���N�X��`�v�j�A�B���ُؖ@�Ƃ����u�Ȋw�I�^���v��W�Ԃ���A������Ȃ������I�i����`�j�ς����x�͐M�܂��B

�@����͗̋ߑオ�H���Ă����Η��̓T�^���A�l�j�ʼn��������̂ɂق��Ȃ�܂���B���̂ǂ�����A��́u��`�v�u���`�v�����X�ƌf�����܂��B

�@��̑ł��ǂ���̂Ȃ��悤�Ȕ�������A�E�҉ʊ��Ȍ�������ׂāA�u��`�v��u���`�v�����X�ƌf���錾���́A���E���킸�A���̎���ł�����܂����A�����Ƃ��������B

�@���������������f���鐭���ƊE�l�⑽���́u�����l�v�́A�����̑���������S���ď������Ƃ͂���܂���B

�Z�Œ���̖���

�@�s���A�f���͕����w�𑱂��邩��w���ɐi�ނ����������̂́A�����w�𑱂��邱�Ƃ����ӂ��A���l�Z�N�����A��w�̏������ɓ���w�ɗ�ݎn�߂܂����B�������̒�������A�����ɂȂ�Ƒ��߂̉ċx�݂ɓ���A�����̂��ߓ����������܂��B

�@�����E�x�͑�̎O�ٕa�@�Őt���a�̎��Â��邱�ƂɂȂ�܂����B�Ƃ��낪�A���̍����䂦���A�A���̍ہA�a�@�����t�^���ԈႦ�A�R�������N�̐l�����I���Ă��܂��܂����B

�@�u�S������̕�O�ɕ����v�ƕ����t�����f���̐��M�W�w���ҁx�́A�����������S���̓��Y�킹�Ȃ���A�����̂܂܈₳��܂����B

�@���q�j�̌����ɑł����܂�Ƃ��Ă����ނ��A������Ã~�X�Ŏ��ʂ��Ƃ��Ȃ�������A��ア�������ǂ�Ȍ����Ɏ��g�̂��A�܂��ǂ�Ȏv�z�I���r��ς̂��\�\�B����ȑz���������������Ă����鑶�݂ł��B�ނ����ł��̂���₽�ꂽ�����̎����A�u�G���v�̎�҂����ɂ����Ă͂Ȃ�����ł��B

�@�f�����S���Ȃ������N�A�����a�@�ł��̐��ɐ������s�т̉��ɂƂ��āA���c���\�Y���������悤�ȓ��{��Ύ�`�i��O�j�ƁA�i�u�}���N�X��`�v�I�u�q���[�}�j�Y���v�I�j������Ύ�`�i���j�̕n�����Η��\�}�Ɋׂ�Ȃ��\�\����́A�����u�a���v���l�����ōŒ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��O��ł��B

�@�@�@�@�@�i2016.5.7�j

�@�@�@�@�@�@�@�@(c) M.Toyoda All Rights Reserved

|

|