|

|

| 「和風」原論 |

|

5 「負い目」と「祟り」の構造 和と洋の自然観

5-4 自然への二つの態度(2)

「羊」と「青い草」 |

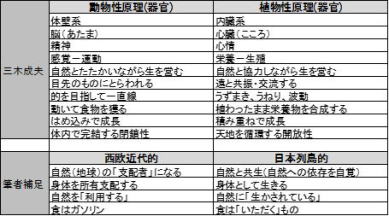

○植物性と動物性

ところで、「生かされている」と「利用する」という、自然への二つの態度は、じつは人間の体を構成する二つの役割と符号しています。

人間の体を二つの構成要素に分けて考えた上で、人類の欧米的未来に警鐘を鳴らした人がいます。生命形態学者の三木成夫(一九二五〜八七年)です。彼の考えは、人間の体の成りたちから人類史を振り返るもので、深い示唆を与えてくれます。

三木成夫がまず強調するのは、生物を生物たらしめている基礎的な営みです。

植物であれ、動物であれ、生物は、「生―殖―死」という過程を辿ります。つまり生まれ、子をつくり、死ぬ、そういう一生を辿り、繰り返します。先祖代々から子々孫々とつながっています。そういうことをあまり深く考えなくなった現代でも、「いのち」のつながりはまったく変わらない。

その生命は、栄養を外から体内に摂り入れなければ維持できない。栄養が失われれば、死を迎える。栄養となるものを外から摂りいれ、排出する。大気も吸って吐き出す。自然から受けとり、自然に返す。基本は「受けとって出す」ことです。その個体が大きくなり、今度は子(次の世代)をつくり、やがて死んでいく。それが繰り返され、いのちがつながり、生物として続いてきました。人類もまったく同じです。「栄養と生殖」が生物にとってもっとも基礎的な営みです。 その生命は、栄養を外から体内に摂り入れなければ維持できない。栄養が失われれば、死を迎える。栄養となるものを外から摂りいれ、排出する。大気も吸って吐き出す。自然から受けとり、自然に返す。基本は「受けとって出す」ことです。その個体が大きくなり、今度は子(次の世代)をつくり、やがて死んでいく。それが繰り返され、いのちがつながり、生物として続いてきました。人類もまったく同じです。「栄養と生殖」が生物にとってもっとも基礎的な営みです。

三木成夫は、「栄養と生殖」のいとなみを生物の基本に据えた上で、生物の仲間を植物と動物に分けて、栄養の摂り方からそれぞれの特徴を対比させました。

植物は合成能力(光合成)をもっているので、いながらにして自らを養うことができる。陽光の降り注ぐ中、水、二酸化炭素、無機物をもとにして、植わったまま合成能力で生命を維持している。

一方、動物はいながらにして自らの体を養うことができない。合成能力をもたないからです。餌(栄養源)を求めて、動きまわって捕獲しなければならない。植物が大自然のなかで大地に根を張り、稔り豊かな一生を送るのに対し、動物は目先の餌を獲るべく動き回らなければなりません。自然を利用するために動きます。

生物本来の「栄養―生殖」の営みを、植物は「自然と協力しながら」行うのに対して、動物は「自然とたたかいながら」行います。合成能力をもたない動物は、感じて動くという「感覚―運動」をもって獲物を獲り、「栄養―生殖」を営んでいる。「感覚―運動」の過程は、自らが合成能力をもたない動物の「窮余の一策」と三木は表しています。

そして、(人間も含む)動物の体は、この植物的な器官と動物的な器官の二つで構成されています。植物と動物の特性をそれぞれもつ器官群(植物性器官と動物性器官)で、動物の体はつくられている。植物性器官とは、栄養―生殖(吸収、循環、排出)をつかさどる内臓、血管などです。これを内臓系器官とも呼ぶ。一方、動物性器官とは、感覚―運動(受容、伝達、実施)を司る骨格や筋肉、神経など。これを体壁系器官ともいい、内臓系器官を包むようにして外壁をかたちづくっている。

○「かたじけなさ」と植物的原理

三木によれば、生本来の営みの基本を司るのは、「栄養―生殖」を行う植物性器官(内臓系)です。その植物性器官を目標まで持ち運ぶ四輪駆動車の役割を果たすのが動物性器官(体壁系)だと喩えています。あるいは、こうも喩えています、「動物とは、胃袋と生殖器に目と手足がついたもの」と。栄養を摂る胃袋と、子をつくる生殖器という生の営みの基本システムを、足と手で運ぶのが動物だと説明しています。

そして植物性器官の中枢は「心臓」で、動物性器官の中枢は「脳」です。

人間の場合、動物性器官が著しく発達し、生の中心が「心臓」から「脳」へ移行します。動物性器官が植物性器官を強く支配するようになり、精神が心情を抑えこむようになります。それが人類の歴史に現れている。動かずに自然に「生かされる」植物性原理ではなく、動き回って自然を「利用・支配する」動物性原理を強化します。自然を支配することに人間の価値を見出すのが、西欧近代の考え方でひときわ強固になりました。

このような人間の「自我」の行きつく先について、三木は警鐘を鳴らしています。

人々は、その欲望にしたがって、しだいに自然のいちいちを評価するようになり、これをもとに自然を利用し、そして改造し、ついにはこの破壊を人類文明の勝利と結びつけてはばかるところがない。

(『ヒトのからだ――生物史的考察』)

「精神」世界が「心情」世界を侵略し、とりかえしのつかないまでになっているとして、「この侵略行為は、われわれの好むと好まざるとにかかわらず、無意識のうちに行われていることであって、それは、すべてをのみつくす奔流を思わせるものがある」(『ヒトのからだ――生物史的考察』)といいます。頭と心臓のバランスが壊れ、頭があまりに支配的になってしまった。その根底に、「ユダヤ・キリスト教の人類至上主義(ヒューマニズム)に象徴される、あの根強い人間精神の存在」を三木はみています。

植物的原理は、自然を「かたじけない」ものと受けとめる。呼吸をし、食べ飲み(栄養)、いのちをつなげられる(生殖)のは、太陽、大気、水、大地、風が恵みとして存在するおかげです。そして他の植物や動物のいのちをいただきます。「ありがたい、かたじけない」の気持ちが溢れます。しかも、廃物を大地に受けとめてもらっています。自然から「受けとって出す」ことで、いのちが成りたちます。はじめも終わりも自然に依存している。当然、自然に「負い目」も感じます。

他方、動物的原理にとって自然世界は獲物であり、獲物をとる狩場です。自然は役立つ対象であり、利用・支配するもの。餌を確保するために感覚・運動機能があります。体を移動して、生きるために必要なものを確保しなければならない。世界(自然)を、有用性や役立ちの視点でとらえます。大地を「ガソリン・スタンド」ととらえる人間は「役立つものの仕立て屋」(ハイデガー)であらざるをえません。地球上のすべてが「資源」となります。近年のビジネス世界では、人間ですら「人的資源」とされます。

第二章でも触れましたが、ユダヤ教・キリスト教、そして古代ギリシャでは、人間は羊に喩えられます。神が人間を支配するのと同じように、人間が羊(自然)を支配します。神―人間―羊の間には断絶があり、支配構造が明確です。

しかし、『古事記』では、人間は草に喩えられています。「葦原中國にあらゆる現しき青人草」とありますが、人間は地上の国に繁る青い草だというのです。湿潤な気候のもと、春になれば自ずと芽吹いて繁茂する草として人間は表される。人間が、西欧では動物(羊)に、列島では植物(草)に喩えられるところに、文明の基礎的な違いがうかがえます。

○「身体は牢獄」という転倒

人類は今とても厳しい局面に立たされている。そもそもいのちを成りたたせてくれる「自然」への「負い目」を忘れ(「負い目なし)、自然を支配しきれば「真の自由」が得られるという信念で突っ走っています。

私たちが「生きられる」のは、「栄養―生殖」という植物性原理の上でしか可能でないのは紛れもない事実です。

「栄養」を摂ること(水を飲み、植物や動物を採り、調理して食べること)が生命の維持を可能とします。

動物性原理(近代背負う的思考)からみれば、食はガソリンや石炭のような、移動や活動のための燃料とされます。「身体という牢獄」に関わる低次元のことにほかならない。しかし、列島の人びとは、旬の食を味わい、食べられることを喜び、「かたじけない」気持を醸成し、そこに文化を育んできた。食は単なる燃料ではありません。味わいの中に文化を見いだす。

「生殖」はいのちをつなぐ基本です。個体は誕生し、成長し、死にますが、生殖によって、いのちがつながる。この連続性によって人類が維持され、社会が成りたちます。性の世界は公の場ではなかなか語りにくい。しかし、三木はいいます、「生物が成長しある時がくると卵子とともに精子も成熟する、そしてそれがごく自然に一緒になって子供になる」、そのことだけは素直に認めないといけない、と。

新しいいのちの誕生は、人間が主体的な力や能力、技術をもってなしとげられる過程ではありません。人間の力能を超えている。生殖こそいのちをつなげ、人類を成りたたせています。精子、卵子ができるのも、胎内で胎児が育つのも、生まれて子どもが生長するのも、病んでも休息をとれば自然に治癒するのも、人間の主体的な力や近代的な自我によって成し遂げられるものではまったくありません。

どんなに近代科学文明が発達しようと、「栄養―生殖」という植物的原理こそ、いのちがつながる基礎です。それを措いて、社会も科学も文化も存立しない。主体の力で成し遂げられる世界ではない。ゆえに、「かたじけない」心情が生みだされます。

(2016.4.5)

(c) M.Toyoda All Rights Reserved

|

|