|

|

| 「和風」原論 |

|

6 和風の落とし穴

6-1 列島人の優性・劣性の関係(1)

和風の「宗教的空白」 |

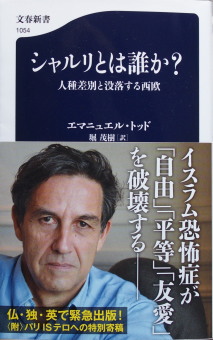

〇『シャルリとは誰か?』が投げかける「神の不在」

二〇一五年一月に起こったパリの「シャルリ・エブド」襲撃事件のあと、フランス各地では「私はシャルリ」のデモが広がりました。

ポール・ニザンの孫であり、フランスの歴史人口学者・家族人類学者であるエマニュエル・トッドは、「自由」を掲げたこの示威行動に潜む、自覚なき排外主義を抉り出しています。 ポール・ニザンの孫であり、フランスの歴史人口学者・家族人類学者であるエマニュエル・トッドは、「自由」を掲げたこの示威行動に潜む、自覚なき排外主義を抉り出しています。

著書『シャルリとは誰か?』で彼は、フランス内の各地域、さらにヨーロッパ(EU)全体における宗教の衰退と格差の拡大が排外主義を生み出し、ヨーロッパの危機をもたらしていると警鐘を鳴らしたのです。

カトリシズム、プロテスタンティズムの歴史的な役割と今日の衰退を、国や地域の特性と重ねあわせて丁寧に論じているところには、教えられるところが多々あります。

ところで、この『シャルリとは誰か?』には、フランスでの宗教衰退について記述された箇所であるにもかかわらず、「和風」を考える上で注目すべきフレーズがあります。

一九九〇年代の始め以降、無信仰でいることの根本的な問題がついに浮上するようになった。神が存在しないというのは高度に理性的な考え方だが、人間存在の究極の目的という問題に解を与えてくれない。無神論を突き詰めていくと結局、意味なき世界とプロジェクトなき人類を定義するところにしか行き着かない。

すでに一九世紀後半、ニーチェが「神は死んだ。我々自身が殺したのだ」と叫んでから、一世紀半も経ている今日、こうしたフレーズを見て、まずは意外でした。

神の不在は、「人間存在の究極の目的という問題に解を与えてくれない」。「無神論を突き詰めていくと結局、意味なき世界とプロジェクトなき人類を定義するところにしか行き着かない」。トッドのこの言葉はすでに一世紀半も前から言われてきたことであり、そのニヒリズムとの対決が西欧の課題ではなかったのか――と。

しかし、私がこんなふうにさらりと言えるのは、一神教の伝統の土壌に生まれていなかったからでもあります。

トッドが書いているように、それでも西欧の人びとの多くは宗教を信仰してきた。

信仰が薄れてくるのは二〇世紀後半。「カトリシズムの末期的危機が西洋世界全体に訪れたのは一九六〇年代から」であり、一九九〇年代初頭にいたって、「無信仰でいることの根本問題」が浮上した、というのがトッドの見立てです。信仰の伝統が強かった地域では、「神の不在」世界を生きるのは容易ではない。それがイスラム恐怖症を生み出す要因になっている、と彼は指摘するのです。

〇「日本の宗教的空白」

ではトッドのこのフレーズが、和風を考える上でなぜ参照されるのか。

和風世界は、一神教世界のような「人間存在の究極の目的」をそもそももちあわせていない。「意味なき世界」を生き、「プロジェクトなき人類」として生き続けてきました。たしかに仏教はじめ神道、儒教などさまざまな教えが受け容れられたものの、それらは混淆(シンクレティズム)でしかない。

ただその根底に、存在の生成への感謝と負いの念を一貫して抱いてきた、というのが、私のこれまでの指摘でした。それゆえ、「究極の目的」なんかもたずとも、それなりにやってきた。それが優性(強み)でもあり、劣性(弱み)でもあった。

一神教世界にあっては、「神の不在」は「意味なき世界」を招き、人間は「プロジェクトなき人類」に堕してしまう。ニヒリズムの世界を生きざるをえない。なぜなら、始まりがあり、原罪があり、終末(目的)まで一本の線で引かれている、絶対の世界が崩壊するのだから。つねに「絶対者」「究極の目的」と向き合いながら生きることができたのに、その「目標」が崩れてしまった。

だからニーチェの場合は、この「意味なき世界」(終わりなき日常)を、いや私は「欲した」のだ、「欲している」のだ、と「意志」をもって生きんことを説いた。

しかし、神は死んでも、神の座が壊れはしなかった。その椅子に座ったのは「人間」自身でした。そしてかつての一本の絶対線には「進歩」という名が付けられた。

一方、列島の人びとは「究極の目的」をもたなかったけれど、ニヒリズムを生きてきたのではありません。

トッドは、近代、戦後日本で仏教や神道が衰退している状況を踏まえ、「日本の宗教的空白は、ヨーロッパのそれと同じくらいに徹底した空白」であるとみています(「日本の読者へ」)が、それは当たりません。仏教や神道が衰退したとしても、混沌としぼんやりとした心情の根底には、自然(存在)の生成への感謝と負いを抱きつづけてきました。それは一貫して変わることがなかった。たしかに近代以降、宗教的心情は薄れてきているようにみえても、水脈はまだ生き続けている。

(2016.4.11)

(c) M.Toyoda All Rights Reserved

|

|